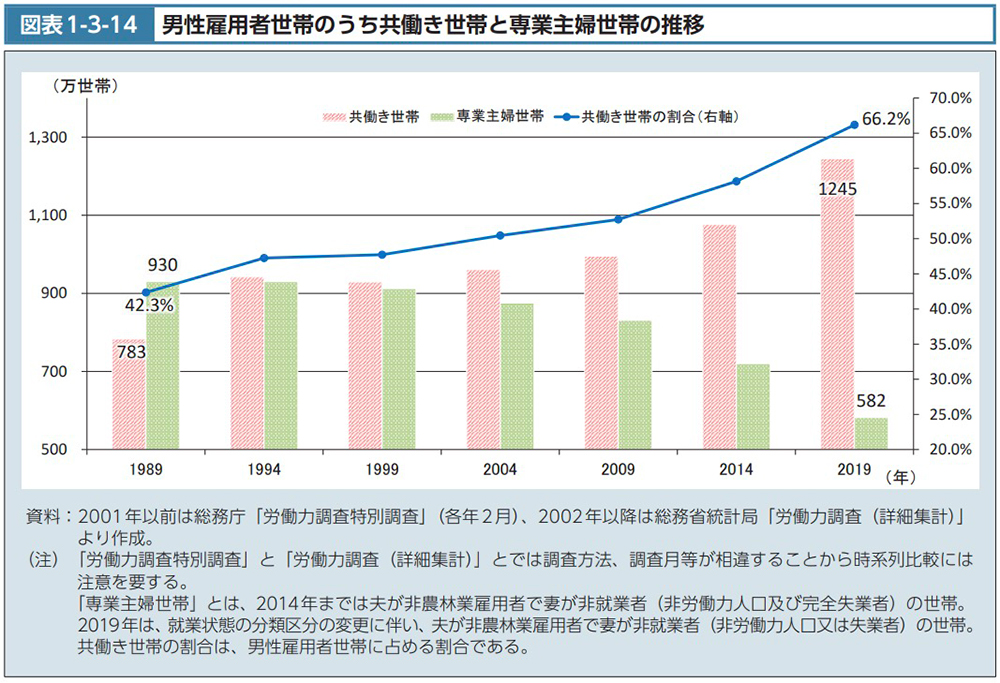

共働き世帯は年々増えており「令和2年版厚生労働白書」によると、共働き世帯の割合は66.2%。子育てをしている共働き世帯では「家事・育児との両立が難しく、負担が大きい」とお悩みのパパ・ママも多いのではないのでしょうか?

この記事では、共働き世帯での子育ての悩みや育児にまつわる負担を減らす方法をご紹介しています。後半では、山梨県の取り組みを例に、自治体による共働きでの子育てを応援する支援策についても説明していますので、ぜひご一読ください。

INDEX

共働きでの子育ては難しい?子育て中のパパ・ママの悩みは

厚生労働省が発表している「令和2年版厚生労働白書」によると、男性雇用者世帯のうち、共働き世帯の割合は66.2%。共働き世帯は、1999年以降右肩上がりに増えています。

共働きをしながらの子育てが大変で、悩みが尽きないパパ・ママも多いのではないでしょうか。

ここでは、よく聞く「共働きパパ・ママの悩み」をご紹介します。

- 家事・育児の家庭内の役割分担が片方に偏りがち

- 仕事が予定どおりに進まない

- 家族・親族の理解が得られない

- 自分の時間が取れない

- 子どもとの時間が取れない

- 睡眠時間が取れない

- 専業主婦(夫)の家庭の余裕を見て落ち込んでしまう

- 心身の疲れが取れない

- 子どもがよく体調を崩すため、スケジュールが狂いやすい

家事・育児の家庭内の役割分担が片方に偏りがち

仕事の内容や繁忙、勤務形態などにより、家事・育児の負担がどちらかに偏ってしまうことがあります。

例えば、パパの残業が多ければ、保育園のお迎えや夕食の準備はママがすることが多くなります。また、パパが在宅勤務をしていれば、パパの仕事の合間の家事負担が増えてしまうことも。

さらに、学校や習い事の対応も、家事の時間が長く取れる方に自然と偏りがちです。

例えば、保育園・幼稚園・小学校の事務手続きや書類の管理、習い事のスケジュール管理や送り迎えなどの手間がかかる作業も、パパ・ママのどちらかがこなすケースが少なくありません。

仕事が予定どおりに進まない

「保育園のお迎えがあるので、残業ができない」

「子どもが急に熱を出したので、仕事を休まなければならない」

など、育児中は予定どおりに仕事が進まないケースが多々あります。

仕事が予定どおりに進まないだけではなく「職場に迷惑をかけてしまう」と落ち込んでしまう人もいるかもしれません。

また、早退や欠勤が多くなると「このままで、理想のキャリアパスを実現できるのだろうか」というあせりが生まれ、ストレスを感じるケースもあります。その結果、仕事に身が入らず、育児も苦痛に感じるようになってしまうことも考えられます。

さらに、ママとパパのどちらが仕事を休んで子どもの面倒をみるのか、という問題で揉めるケースもあるでしょう。どちらかに負担が偏り、不満が残ることも起こり得ます。

家族・親族の理解が得られない

急な残業や休日出勤の際、実家や親族の家が近ければ、子どもの面倒を頼むケースがあるでしょう。

しかし、その際に「仕事ばかりしていて、子どもがかわいそう」「小さいうちは保育園に入れず、子どもとの時間を優先するべき」などの言葉をかけられることも。

「頑張っているのに理解してもらえない」と落ち込み、孤独を感じるケースも少なくありません。

自分の時間が取れない

毎日仕事と子どもの世話に追われ、もうずっとひとりで出かけていない、という人も多いのではないでしょうか。趣味などに使う時間を確保できず、どんどんストレスがたまってしまう可能性があります。

例えば、パパ・ママのどちらかが保育園・幼稚園のお迎えを担当している場合、もう片方の方が気軽に会社の飲み会に参加していると、腹立たしく思うこともあるでしょう。自分の時間を持てないことは、想像以上にフラストレーションがたまるため、つい夫婦でけんかになってしまう…ということも起こり得ます。

子どもとの時間が取れない

働きながら育児をしていると、仕事から帰ってきても夕食の準備や片付け、お風呂の用意とバタバタ過ごし、気づけば子どもが寝る時間になっていた…という状況になりがちです。

子どもとゆっくり過ごすこともできず「何のために働いているんだろう」と自己嫌悪に陥ってしまうケースも考えられます。

睡眠時間が取れない

子どもが小さいうちは夜中に何度も起きるため、そもそも細切れでしか眠れないというケースがほとんどです。仕事に復帰したあとは、残業ができないために持ち帰った仕事でさらに睡眠時間が削られるケースもあり、なかなか心身の休まる暇がありません。

働いていると昼寝もできず、睡眠不足がどんどん蓄積してしまい、体調を崩してしまうこともあります。また、子どもがいると休日も朝寝坊できないことが多く、睡眠不足が解消できない日々が続きます。その結果、さらに体調が悪くなる…という悪循環が起きてしまうこともあるでしょう。

眠れない、疲れが取れないという状況が長く続けば、人によってはうつのような状態に陥ってしまうことも考えられます。

専業主婦(夫)の家庭の余裕を見て落ち込んでしまう

「自分は毎日仕事と家事・育児に追われているのに、専業主婦(夫)の家庭は子どもとゆっくり過ごせている…」と考えると気分が落ち込んでしまう、という人もいるのではないでしょうか。

子どもと過ごす時間が短いことで、罪悪感を抱いてしまうこともあるでしょう。

加えて、平日は仕事があるため、子どもが希望する習い事をさせてあげられないケースがあります。後ろめたく思い「子どもの教育機会を、親が奪っているのではないか」という不安が募ってしまう人もいるかもしれません。

共働き世帯の子育てが大変な時期は?

子育てが大変な時期は、おもに下記の3つの時期に分けられます。

- 乳児期(0〜1歳)

- 幼児期(1歳〜小学校入学まで)

- 小学生

出生〜乳児期(0〜1歳)

まだ子どもが小さい頃は、授乳や夜泣きで睡眠不足に陥るのが一番つらいことかもしれません。生まれてまもなくの赤ちゃんは1日に合計15時間前後眠ると言われていますが、数時間ごとに授乳が必要なため、面倒をみている人がまとまった時間眠ることはほぼ不可能です。

また、言葉による意思疎通ができないのでなぜ泣いているのかわからない、四六時中つきっきりになる、といったことでストレスがたまる人も多いでしょう。

「小さな赤ちゃんを一日中みていなくてはならない」というプレッシャーは、親にとって、想像以上に大きくのしかかるもの。「赤ちゃんが眠っているときも、何度も口元に手をかざし、息をしているか確認していた」「赤ちゃんのそばを片時も離れられず、食事もままならなかった」という話は珍しくありません。

保育園に預けられるようになっても、園への送り迎え・毎日の登園の準備など、やはりやることはたくさんあります。睡眠不足が解消できないまま育休が明け、仕事に影響が出てしまう可能性もあります。

幼児期(1歳〜小学校入学まで)

子どもは1歳前後から歩き出すようになり、片時も目が離せない状況になります。

また、いわゆる「イヤイヤ期」や「魔の2歳児・悪魔の3歳児」と言われるのもこの頃で、子どもの強い自己主張やかんしゃくに悩まされることが多い時期です。子どもの相手をするだけで疲れる…という人も多いでしょう。

また、保育園・幼稚園に通うようになると、持ち物の準備・連絡帳の確認・提出物の管理など、今までとは違った作業が増え、さらに負担を感じるケースもあります。

小学生

子どもが小学生になると、保護者に立ちはだかるのが「小1の壁」。幼児の頃とはまた違った悩みが生まれます。

小学校入学と同時に時短勤務制度が終わってしまう企業も多く、フルタイムに戻さなければならない保護者も多いかもしれません。また、子どもとのコミュニケーション不足を感じ始めるのも、この頃が多いのではないでしょうか。

そして「親が不在時の子どもの居場所の確保」が一番の課題。

入学当初はお昼過ぎに学校が終わるため、そのあとに過ごす場所の確保(学童など)がマストになります。

ほかにも「子どもの登校時間より、親の出勤時間の方が早い」という場合は、少しの時間でも子どもがひとりになること、子どもに施錠を頼まなければならないことなど、別の心配が生まれることもあるでしょう。

さらに、保育園の頃にはなかった「夏休み・冬休み」といった長期休暇も悩みのひとつ。学童があってもお弁当を作らなければならなかったりと、負担が増えるケースがほとんどです。

加えて、よく耳にするのが、子どもの宿題にまつわる面倒ごと。プリントの丸付け、音読を聞くなどのほか、そもそも宿題に取り組まない子どもを促すことに強いストレスを感じる場合も多いでしょう。

共働きでの子育てを楽にする方法は?

共働きをしながら子育てをするのは大変ですが、少し工夫をすることで負担を減らせるかもしれません。

- 家庭内で話し合う

- 周囲に協力を依頼する

- 自分で時間を効率化する

家庭内で話し合う

「家事・育児の役割分担が不公平」と感じている場合は、パパ・ママで話し合いましょう。

例えば「会社が近いという理由で、パパが保育園の送り迎えをすることが多く、仕事が予定どおり進まない」ケースでは、毎週金曜日はママが送り迎えをする、というルールを作るのもいいかもしれません。金曜日はパパが仕事に集中できる日と決めれば、不満が減らせることも。

ほかにも「子どもの夜泣きにママばかり対応していて、睡眠不足が続いている」ケースでは、子どもが夜起きたときのミルク作りや授乳はママが、おむつ替えはパパがやる、と分担するのもいいでしょう。

「育児は協力してやるもの」と考え、お互いを思いやる行動を心がけましょう。

周囲に協力を依頼する

仕事と家事・育児の両立がつらければ、遠慮せず周囲に協力を依頼することも大切です。

▼自治体のサービスを利用する

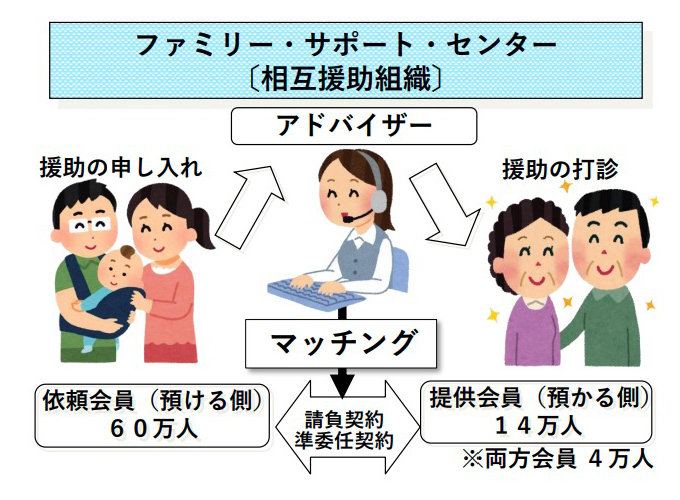

家族が近くにいない、頼りづらい、という人は「ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)」を利用するという方法があります。

ファミサポは、子ども(乳幼児・小学生などの児童)を預ける人と預かりたい人をマッチングしてくれる相互援助組織。費用が発生しますが、そのぶん気兼ねなく預けられると思う人も多いかもしれません。

その費用も、民間のベビーシッターに依頼するより安く抑えられることがほとんどです。また、利用料の助成を行っている市町村もあります。

(参考URL:山梨県/やまなし子育てハンドブック)

▼家族を頼る・民間サービスを利用する

家族や親族が近くに住んでいれば、一時的にお世話をお願いしてもいいでしょう。

親族がいない場合、民間のベビーシッターに依頼する方法があります。

ベビーシッターはファミサポより料金がかさむことが多いですが、利用時間や利用場所に融通がきくことが多いため、状況に応じて使い分けるのもおすすめ。

自室で休んでいるときや、仕事部屋でリモートワークをしているときなどに、リビングでベビーシッターに子どもを見てもらう、という利用方法もあります。

また、子どもを預けたいというより「子どもとゆっくり過ごす時間が欲しい」という場合は、家事代行サービスを依頼するのもおすすめ。

掃除・洗濯・買い物や食事の用意など、あらゆる日常の家事をお願いできるので、家事をしていた時間を子どもとの時間に充てることができます。掃除や洗濯が済んでいる、食事ができている、ということから心のゆとりも生まれます。

自分で時間を効率化する

毎日せわしなく過ごしていると、物事を合理的に進めるのが難しいことも。

さまざまなサービスやアイテムを利用して、家事を効率化してみましょう。

例えば「洗濯から乾燥まで自動でできる洗濯乾燥機」「材料を入れて放っておくだけで料理が完成する自動調理鍋」「ロボット掃除機」など、便利家電に頼れば家事の時間がぐんと短縮できます。

ほかにも、ネットスーパーや食材の宅配サービスを使えば、買い物の時間を削減することも可能です。

買い物そのものが気分転換になっているケースであればいいですが、日用品の買い物は在庫の確認などが面倒だったり、意外と時間が取られたりすることも。ストレスがたまる前に別の方法で対応しましょう。

加えて、日々の生活で気をつけたいのが、眠いのについだらだらとスマホを見てしまう「寝る前スマホ」。翌日の仕事に響いたり、寝つきが悪くなったりと、いいことがありません。

「寝る前スマホ」はなるべく控え、できる限り体を休めるようにしましょう。

共働きだからこその「いいこと」にも目を向ける

仕事をしながらの家事・育児は大変なこともありますが、共働きだからこそのいいこともたくさん。

まず、当然世帯収入が増えるため「子どもの教育資金が貯めやすい」「生活費に余裕が生まれる」といった利点があります。

さらに、パパ・ママのどちらかに失業や病気など不慮のトラブルがあっても「どちらかの収入で乗り切れる」という2馬力のスタイルはかなり大きなメリットとなります。

加えて、仕事にはやりがいや自己実現という側面もあるので、収入だけでは測れない良い点も。育児期間はうまく負担を減らしつつ、夫婦で協力しあって乗り越えましょう。

共働きでの子育てを応援!山梨県の子育て環境の特色は?

さまざまな自治体が、共働きでの子育てを応援する支援策を打ち出しています。

ここでは山梨県の例をご紹介します。

- 山梨県は第二子から保育料無料(条件あり)

- 山梨県のファミサポは公共の施設で預かってくれる

- 山梨県の病児保育は県内全域で利用可能

- 山梨県の小学校は25人の少人数制クラス

山梨県は第二子から保育料無料(条件あり)

山梨県は、第2子以降の保育料を3歳まで無料にした全国初の自治体です(条件あり)。

- 世帯の第2子以降の子ども(生計を同一にする第1子がいる)

- 住民税の所得割課税額が169,000円未満(世帯年収が約640万円未満)

上記の条件を満たせば、第2子から保育園が無料になります(3歳以降は、国の「幼児教育・保育の無償化」制度のもと無料)。

(参考URL:山梨県/やまなし子育て応援事業)

山梨県のファミサポは公共の施設で預かってくれる

先ほどご紹介した「ファミサポ」はファミサポ提供会員の自宅で子どもを預かるのが一般的ですが、山梨県のファミサポの大きな特徴は「市の交流センターや市役所など、公共の施設で預かってくれる」ということ。

「広い施設で子どもがのびのびと遊べる」「複数の提供会員が見守ってくれるので、安心して利用できる」など、保護者にも好評です。

山梨県の病児保育は県内全域で利用可能

「病児保育・病後児保育」とは、病気にかかっている、もしくは病気の回復期にある子どもを預かってくれるサービスのことです。

病児保育・病後児保育は、現住所の自治体や、近隣の自治体の施設しか利用できないケースがほとんど。しかし、山梨県は県内すべての施設を利用できるよう、2018年4月より広域利用を始めました。これは全国初の制度です。

勤務先の近くにある施設を利用したり、近くの施設が予約でいっぱいでもほかの施設を利用したりできるため、子どもを預けられる可能性が高くなるのは大きなメリットでしょう。ママ・パパも仕事を休まないで済むようになり、仕事と子育ての両立がしやすくなります。

山梨県の小学校は25人の少人数制クラス

山梨県の小学校は1、2年生が1クラス25人と「義務教育標準法」で決められた定員(※)よりはるかに少ない少人数制。この少人数クラスは2024年度に3年生まで、2025年度に4年生までに拡大していく予定です。

(※2023年現在の「義務教育標準法」では、1〜3年生は1クラス35人。現在は40人制→35人制への移行期間であり、2025年度までに全学年において35人制に移行完了する予定)

少人数クラスでは、子どもひとりひとりに目が行き届きやすいという大きなメリットがあります。子どもが元気に楽しく学べる環境がととのっていくことは、保護者の安心にもつながるでしょう。

(参考URL:山梨県/知事記者会見(令和5年1月4日水曜日))

共働きでの子育ては大変だけど、支えてくれる人もいる

この記事では、共働きで子育てする悩みと、その対策をお伝えしました。

子どもに関する困りごとだけでなく、体調を崩したり、つい夫婦でけんかになったりと、ママ・パパ自身にも大変なことがたくさんあります。

しかし、子育てはつらいことばかりではありません。子どもが成長する姿を見ると、何にも代えられない幸せを感じる方も多いでしょう。

家族や行政、民間のサービスなど、しんどいママ・パパを支えてくれる人はたくさんいます。つらいときは遠慮せず、いろいろな人の支援を受けながら子育て期間を乗り切りましょう!